建企75周年系列報道:一路生花④丨合肥軌道:與城共生 鍛造地下鋼鐵“巨龍”

七十五載奮進,一路芳華。作為安徽建工集團的核心子公司,安徽建工公路橋梁建設集團有限公司(簡稱“安徽建工路橋”),自誕生之日起,便與安徽交通事業同頻共振。從首批高等級公路到現代化城市高架,從貫通南北的交通動脈到連接區域的樞紐工程,參與并見證了廣袤大地上多條“動脈”的誕生與成長。

軌道4號線,實現全線首個盾構首發;3號線南延,小半徑極限穿越,他們挑戰“最硬區間”;新橋機場S1線,大直徑隧道突破,三穿南淝河,他們攻克承壓水層……八載春秋,安徽建工路橋的建設者,以毫米級的精度,在合肥地下編織軌道經緯。

這條不斷發散的城市動脈,不僅緩解交通擁堵,更重塑著合肥的城市格局。安徽建工路橋,用匠心和創新寫就地下史詩。

從零起步 開創“雙第一”

2017年春,望江西路與創新大道交口,安徽建工路橋建設者站在圍擋之內,面對著深達20米的地下空間。作為首批進入軌道交通建設領域的安徽本土企業,安徽建工路橋肩負著一個開創性的使命——承建合肥軌道4號線1標工程。

地下管線的復雜程度超乎想象。“就像在人體血管旁做手術。”時任技術員的余明君形容。這個90后碩士生剛出校門就扎進了工地,每天不是一身灰就是一身泥。在創新大道站2號風亭,五個集水坑積滿淤泥,他和工友們架水泵、接水管,在泥水里連續奮戰兩天兩夜。

最艱巨的挑戰來自地下。軟土地層、豐富的地下水,讓每一次掘進都充滿風險。靠近北雁湖的地段,盾構機每推進一米,都要面對涌水、涌沙的威脅。余明君記得,那些日子里,他每天早上6點就到現場,晚上11點多才離開,全程關注盾構掘進參數,加密二次補償注漿,確保施工安全,每天只睡四五個小時。

但匠心就藏在與困難的較量中。為了控制滲漏,團隊創新采用復合式防水工藝,在施工縫、變形縫等關鍵部位加強防護。為了確保百年工程質量,他們對每立方米的混凝土澆筑都精益求精。

為實現全線盾構首發,團隊開始了與時間的賽跑。盾構機從吊裝下井到調試完成,通常需要近一個月,他們只用了12天。當“奮斗一號”盾構機刀盤開始旋轉,在地下緩緩推進時,現場所有人的眼里都閃著淚光——這不僅是4號線的首個始發盾構,更開創了“合肥軌道合肥造”的先河。

2019年12月,長寧大道站-創新大道站盾構區間比原計劃提前兩個月實現雙線貫通。從“首發”到“首個貫通區間”,安徽建工路橋創造了合肥軌道建設的“雙第一”。

2021年12月26日,4號線正式開通運營。如今,當余明君乘坐自己參與建設的地鐵時,總會不自覺地回想每一道工序。“看到建好的車站,我會想這里是怎么開挖的,開挖后要做墊層、噴錨、架設鋼支撐,然后做結構,一道道工序在腦子里過一遍。”

從量子科學中心站到科大先研院站,這條地下動脈不僅連接著地理空間,更貫通了合肥的科技創新脈絡。而這一切,始于那個春天,始于一群建設者在地下二十米處播下的種子。

350米的極限穿越 攻堅“最硬區間”

隨著工程推進,安徽建工路橋面臨的技術挑戰不斷升級。時任項目副經理胡多志仍能記得,在合肥軌道3號線南延2標的地下隧道里,他緊盯著盾構機控制屏上跳動的參數。刀盤扭矩、土壓平衡、推進速度——每一個數字的細微變化,都牽動著他的神經。

2021年,當安徽建工路橋的“奮斗一號”盾構機轉戰3號線南延2標時,路橋人面對的是合肥軌道建設史上罕見的難題。站前路站至仙霞路站區間有一個半徑僅350米的小轉彎,是當時合肥最小的盾構轉彎半徑。與此同時,該區間的巖石強度極高,地質條件復雜,被稱為南延線“最硬區間”。這不僅考驗著技術極限,更考驗著這群路橋人的匠心與毅力。

“盾構機必須嚴格按照設計軸線前進,誤差不能超過10公分。”胡多志解釋道:“盾構機本身是剛性結構,長度長,在轉彎時對中心線控制要求極高,姿態控制不好,偏差就難以逆轉。”

在仙霞路站右線盾構機下井過程中,團隊遇到了螺旋機與2號臺車超長的難題。通過現場實測,他們創新使用電動葫蘆調整傾斜角度,沿井口對角線成功安全下井。胡多志多次帶頭進艙檢查土艙和刀具情況,首次將光圓滾刀更換成撕裂性更強的鑲齒滾刀,終于撕開了堅硬的巖層。

值得一提的是,為快速實現區間隧道貫通,項目部通盤考慮,增加“奮斗三號”盾構機,成為合肥市軌道交通建設以來首個同一車站三臺盾構機同步掘進區間隧道的項目。這一創舉極大提高了施工效率。

項目團隊積極利用BIM模型,提前模擬基坑開挖、鋼支撐、網噴施工中可能遇到的問題。他們先后攻克了車站主體結構防水、側墻保護層厚度控制、管片拼裝、承壓水條件下盾構接收等技術難點。

技術團隊通過優化盾構刀盤、刀具結構,合理控制盾構掘進參數,提前設置預偏量,順利完成掘進施工。這些技術創新不僅節約了成本及工期,還減少了安全風險。

2023年12月26日,合肥軌道交通3號線南延線正式開通運營,加強了肥西縣與合肥主城區之間的聯系,助推合肥市軌道交通邁入“市縣一體化”新時代。

從此,3號線結束了以幸福壩作為終點站的歷史,向著幸福更深處邁進。

地下凍“冰墻” S1線上的創新打

南淝河下,溫度驟降至零下30℃。

這不是自然界的奇觀,而是安徽建工路橋建設者的匠心創造。2024年夏天,在新橋機場S1線先行段施工中,安徽建工路橋首次采用凍結法施工暗挖聯絡通道。

時任項目負責人的宋廣輝介紹,在固鎮路站—盾構井區間線路范圍內,1號聯絡通道緊鄰南淝河,洞身范圍內主要為粉土粉砂層,采用普通施工方法易造成掌子面坍塌。而采用“凍結法”施工,能解決跨河富水地段隧洞開挖難以支護的技術難題,消除安全隱患。另外,“凍結法”施工相對環保,對地面環境影響較小。

“我們使用-30℃左右的鹽水,把土體冷凍成堅硬的‘冰棍’,增加其強度和穩定性。同時這種人工制冷技術適應面廣、安全可靠、污染性小,而且完全不用抽排地下水,一定程度上也減少了地下水資源的浪費。”宋廣輝說到。

項目團隊通過精心組織,在建立健全各項管控措施的基礎上,緊扣施工過程中的重難點和關鍵點,歷時120天最終實現順利貫通。

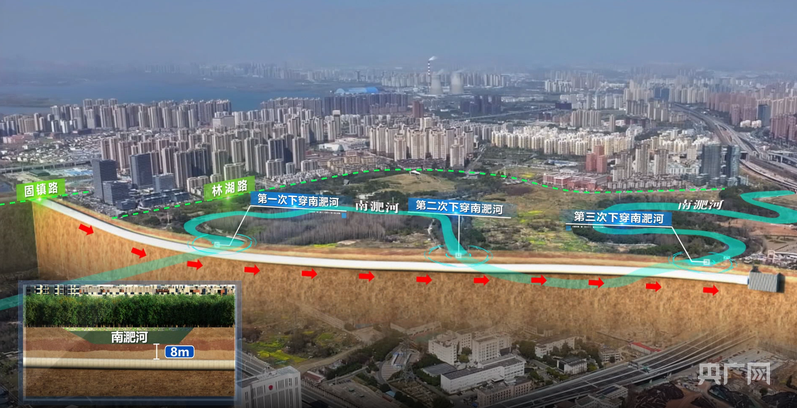

2024年1月20日,項目提前1個月完成固鎮路站-盾構井區間雙線貫通節點任務。該區間隧道是S1線全線首個雙貫通區間,也是目前合肥市最大直徑的區間隧道,外徑達到6.7米。

其間,項目大力推進新技術的應用,積極利用BIM模型,提前模擬盾構掘進、基坑開挖、鋼支撐施工中可能遇到的問題,開展課題研究及成果申報,先后攻克了車站主體結構防水、盾構帶壓開倉換刀、三次下穿南淝河等高難度施工技術。

此后,安徽建工路橋繼續鍛造S1線3標。在這一項目中,技術創新與安全管理實現了深度融合。項目安裝啟用無人機自動巡檢系統,結合BIM+GIS技術,全天候監控作業現場,精準識別各類違禁行為,為員工生命安全保駕護航。

截至目前,S1線3標主體結構施工已完成,正在全力推進剩余附屬結構施工。這條未來將連接新橋機場與市區的重要通道,將進一步優化城市空間布局,促進市域融合一體發展。

從4號線的“執銳初征”,到3號線的“極限穿越”,再到S1線的“三穿南淝河”,八載春秋,安徽建工路橋完成了從“跟跑”到“并跑”再到部分“領跑”的跨越。

如今,列車呼嘯而過,載著這座創新之城奔向更遠的未來。那些深埋地下的匠心故事,正如軌道一般綿長,如混凝土般堅實,永遠鐫刻在城市發展的年輪里,與合肥同頻共振,生生不息。